由于汉语表达

本身的不确定性和丰富性

往往容易给人以

丰富的联想

和武断的

误读

加上古代人基于人情伦理因素

评论人

往往多带有

夸张成分和很大水分

比如

在说一个人不好的时候

可以用尽一切

贬词

甚至是

极尽谩骂之能事

所以

不应该把过去人

对书家作品的评价

太当回事了

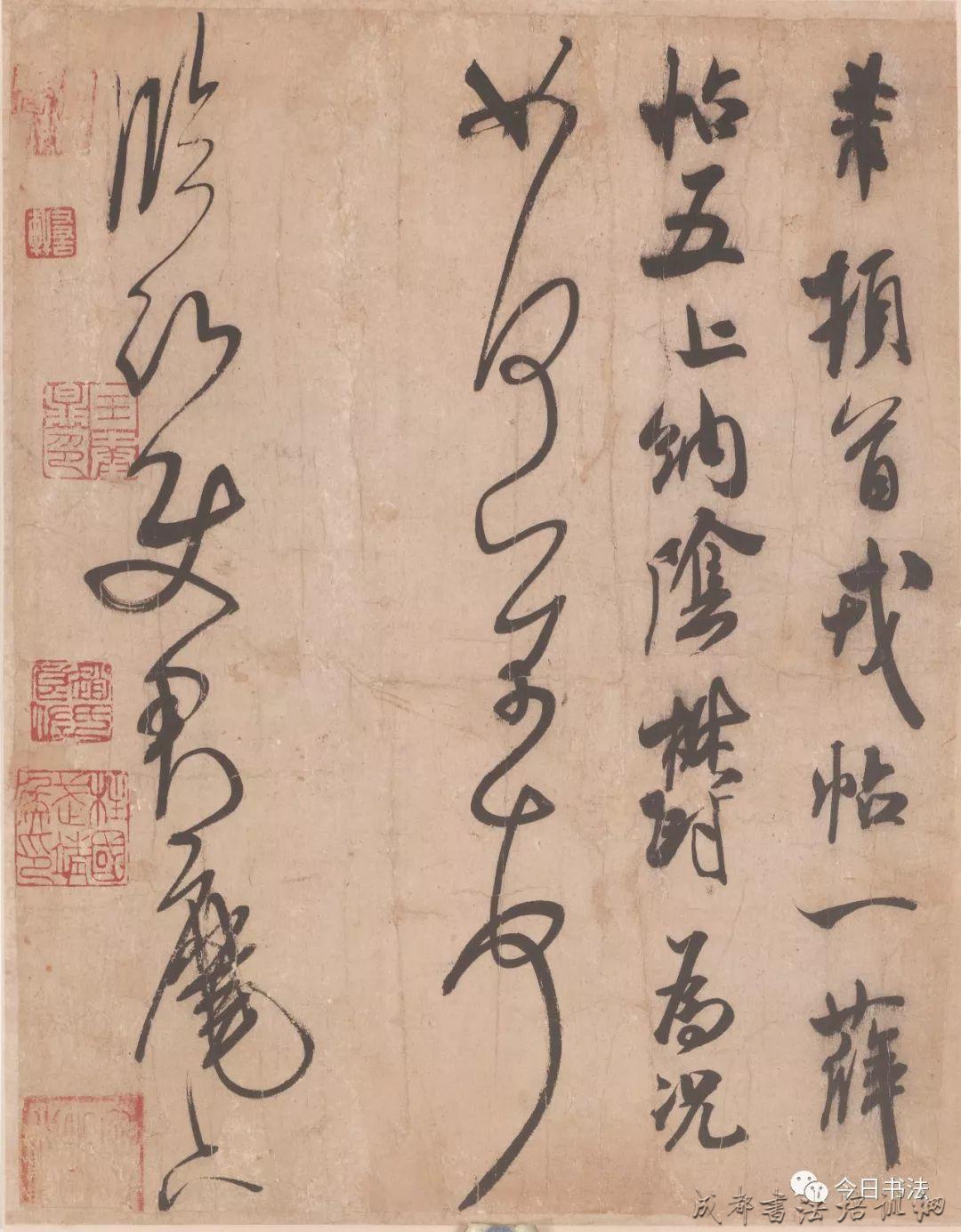

米芾手札

米芾批评唐人

说颜真卿、柳公权、怀素

乃恶札之祖

如果把米芾的话当真

那就完了

米芾

一个纯粹的艺术家

有时候说话是很天真的

有时又有故意的成分

他一边在

偷偷学他们

又一边说

这个人太差劲

这只能说是他的一种策略

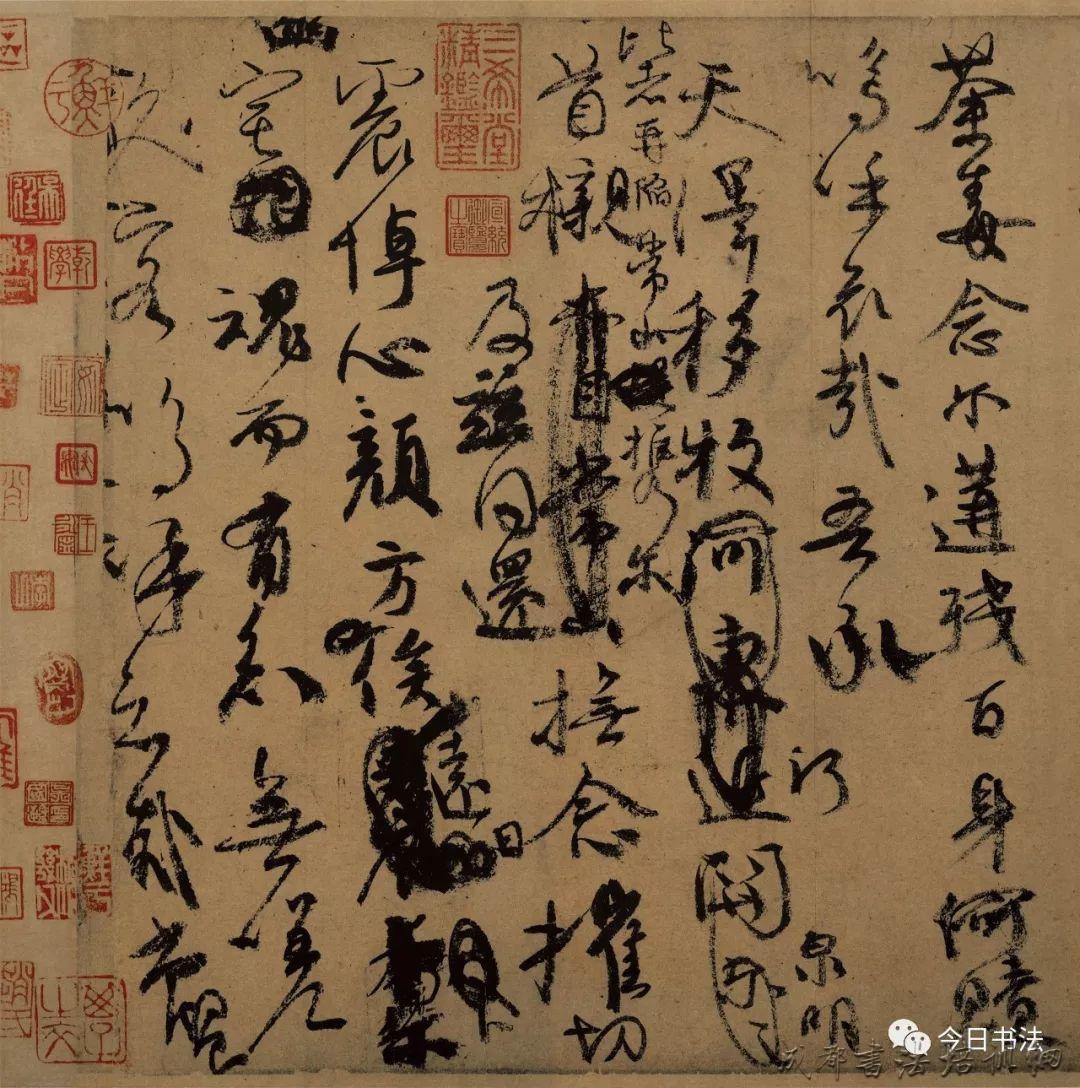

颜真卿《祭侄文稿》局部

怀素《自叙帖》局部

苏东坡,也如此

判断人和事

判断艺术作品

不大讲逻辑

他喜欢

就说好

不喜欢,就说不好

当然

这不等于说他自己内心没有判断

只能说是

不能代替理性的学术审视

当然

顶级的学术权威

个人化判断可作为学术判断

因为

这种个人化判断

已经包含了很多的学术含量

1936年,《张大千画集》出版,徐悲鸿在序文中推许张大千为“五百年来第一人”

“近代名家除(齐)白石、(黄)宾虹,余者皆欺世盗名。”(傅雷致信刘抗)

当说一个人好的时候

可以用尽所有好的词汇

把你捧上天

五百年来无人出其右

三百年来一人而已

……

钟繇像

在为了说明笔法

重要性时

最常听到的例子

莫过于“钟繇盗墓”了

包括当下很多权威刊物

也常常拿此来举例

此“典故”并非空穴来风

之所以被说得

有板有眼、绘声绘色

原来有出处的

“钟繇盗韦诞”的故事

最早见于

一本叫做《志林》的书

该书成书于西晋时期

作者是当时的名士

虞喜

(公元281-356 年)

经他说出来

应该没问题了吧

呵呵

列位看官

真实情况又该是怎样的呢

请继续往下看……

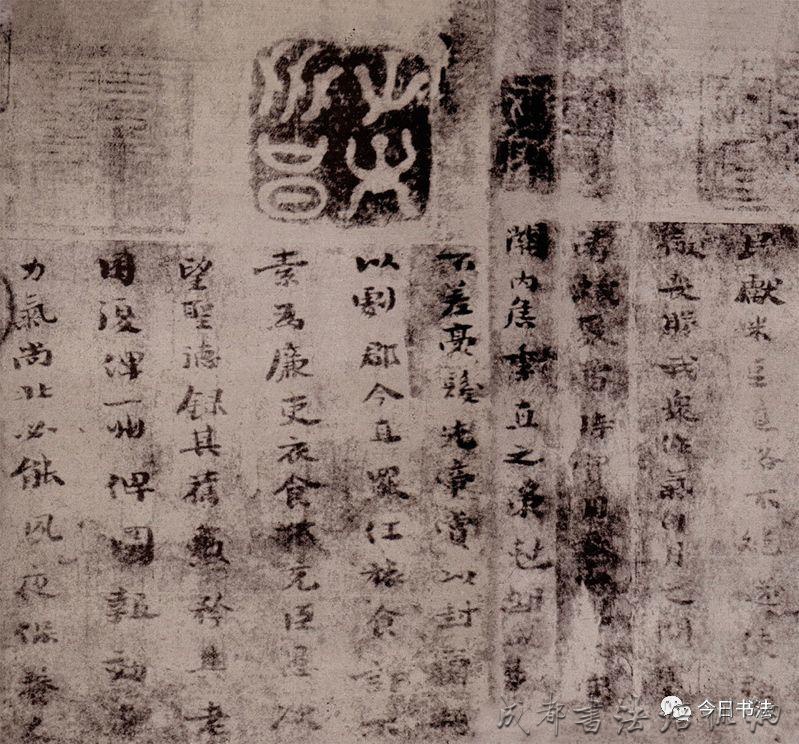

钟繇《 荐季直表》局部

据史料记载

韦诞

字仲将(一七九至二五三)

三国魏书法家、制墨家

京兆(今西安)人

由此可知

卒年253年

钟繇

字元常(一五一至二三零)

颍川长社(今河南长葛东)人

三国时期曹魏著名书法家、政治家

卒于230年

也就是说

韦诞死时

钟繇早已作古23年之久

“钟繇盗韦诞墓”的怪异之事

自然是十二分的荒诞

这里算是给钟繇翻案了

说他盗墓

哼

压根儿就没那回事儿

古代人一般有两套话语,一套是显在的话语,也即可以公开说出来的话语,一套是潜在的话语,也即不能公开说出来的话语。我们现在读书,只能读到他显在的话语,潜在的话语是读不出来的,这就必须具备历史哲学的智慧,必须对当时的历史语境进行深入考察,凭历史经验来进行历史的判断。所以他们的文学评判往往带有个人化或道德式的倾向,不可完全当真,这就需要对当时的历史文献进行分辨。即使当时当事人说的是真话,也未必就是可信的话。假话一定不可信,但真话也未必可信。治史者当须留意。

另外,研究美和善的问题,或研究艺术学和伦理学的问题,必须把各自涉及的学科原理吃透。如果把两者混为一谈,那么,蔡京怎么解释?你能从蔡京字里读出他的叛臣气质?王铎怎么解释?你能从他字中读出贰臣气质?郑孝胥的字里就充满着汉奸气?袁克文的字里就满是脂粉气公子气和酒气?

(部分文字:朱中原 供稿)